Il ’68, come fu vissuto a Cagliari_di Salvatore Naitza

Anno 1968: il grande cardine. Poi, subito, gli Anni Settanta. Anni della Contestazione, dell’Immaginazione al Potere, del Movimento Studentesco, dei Gruppi (-etti, -uscoli), delle Assemblee, della Partecipazione, dei Comitati di e per tutto (di Facoltà, di Quartiere, per la Casa, per la Pace…), per il Soccorso Rosso. Anni, poi, del Movimento, degli Indiani Metropolitani, della Creatività. Anni, anche, marchiati dalle Brigate Rosse; Anni di Piombo….

La grande Attesa: la Rivoluzione; la domanda di fondo: come essere realmente rivoluzionari; il nemico da battere, in se stessi e negli altri: il Riformismo. Oggi, su quegli anni, si va allargando un giudizio globale di condanna, sintetizzato, appunto, dalla definizione, orrendamente vera per una parte di quel complesso momento, per altro già letteraria e di comodo, giornalisticamente efficace, di Anni di Piombo.

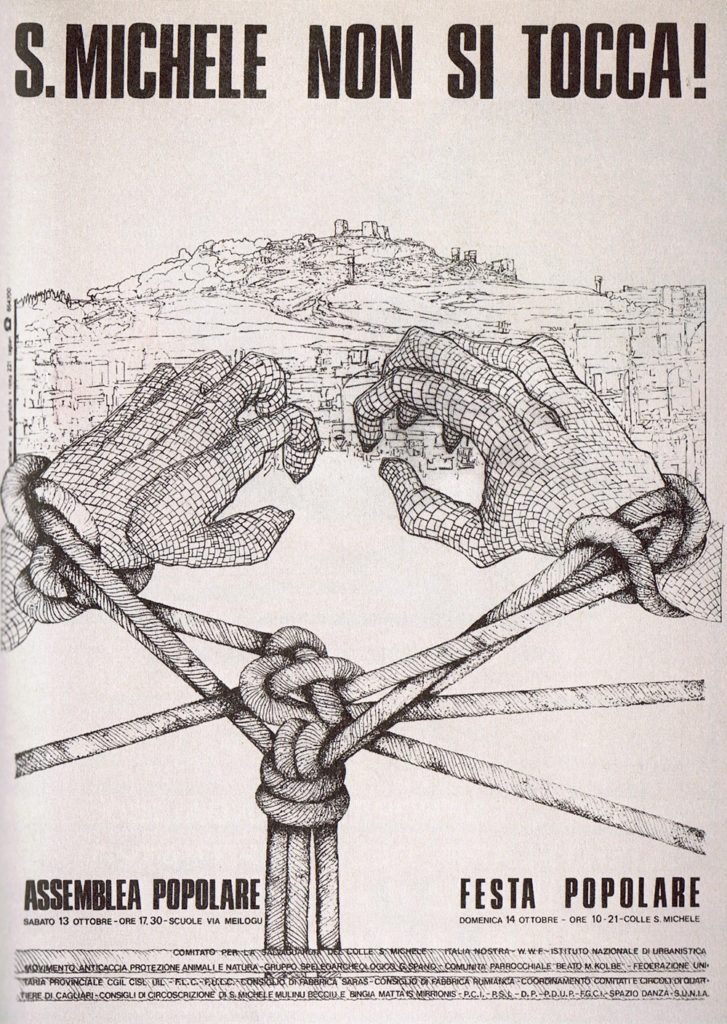

Si tende a fare di ogni erba un fascio e a dimenticare, come un disturbo di coscienza, tutto lo sforzo di serio rinnovamento, il lungo — spesso fastidioso — e salutare bagno nella dialettica, nell’utopia, nella passione civile, nell’intelligenza: forse più corrosivo di quanto, storicamente una società dei consumi possa sopportare. Di questa parte della vicenda che ha coinvolto strati ampi e profondi della società civile, restano — oltre i documenti ufficiali e le diverse «verbalizzazioni» o le «storie» tecniche — cataste di materiali di base, testimonianze primarie: reperti, si potrebbe anche dire, di diverse battaglie politiche, le armi deposte dell’informazione e della propaganda. Sono volantini, ciclostilati vari, manifesti… Oggetti fragili, da emeroteca, salvati, per ora, da una speciale «pietas», o dalla più semplice mania di conservazione di qualche protagonista.

Una raccolta selettiva di questi materiali, riferibili ad avvenimenti svoltisi a Cagliari e dintorni, compare per la prima volta in questo volume. I documenti si offrono, ora, con il vantaggio (o, se si vuole, lo svantaggio!) della distanza nel tempo, all’osservazione e alla riflessione, o alla nostalgia, di coloro che hanno vissuto quei momenti più o meno direttamente, così come di quanti non hanno fatto a tempo a viverli consapevolmente.

Fatta questa inevitabile premessa a vantaggio, spero, della comprensione dei «reperti», non archeologici, qui presentati, spunta immediatamente una domanda che mi investe professionalmente: non dovrebbe forse essere uno storico «generale» e non invece uno storico dell’arte, ad introdurre il discorso? A prima vista, infatti, l’intervento di uno specialista, sensibile, per mestiere, ai dislivelli qualitativi e formali degli «elaborati», appare scarsamente decisivo nei confronti di una valutazione complessiva di un momento civile fondamentale per questi ultimi decenni del XX sec. Va però precisato quanto prima che qui i documenti sono offerti «in copia» e non in trascrizione: perciò, innanzitutto, alla vista; ancora: che i fatti non vengono interpretati entro una dimensione prospettica di lunga gittata temporale ma semplicemente presentati negli elementi costitutivi più elementari.

È in virtù di questa formula del volume che ho accettato di occuparmene, ritengo legittimamente. Infatti, a prescindere dai contenuti strettamente politici, l’ossatura del testo è data dalle immagini: le quali, oltre la incontestabile natura visiva, sono costituite in base a una scelta di forma, che è l’ordine dei segni e della struttura comunicativa particolarissima, rispondente a una retorica diversa da quella del semplice dato informativo affidato alla sequenza logica delle parole.

C’è, come dire, un di più nel messaggio, correlato rigorosamente alla sua consistenza d’immagine. Questo riferimento a qualità intrinseche e globali, non valutabili in chiari termini di percorso logico, prodotte dalla loro «unicità» di messaggio contrapposta alla serialità corrente, rende quindi i documenti in questione interessanti come prodotti estetici, e sia pure con un loro spessore speciale: quello d’essere stati destinati, selettivamente, alla protesta, pertanto saldamente annodati a fattori politici ed etici. Allora, questi reperti sono correttamente ma genericamente classificabili come grafica: con le conseguenze inevitabili sul piano della valutazione che cade nella sfera, in prima istanza, artistica; ma, in quanto elaborati di ampia mediazione (politica, culturale, sociologica, topografica etc: improvvisata, necessitata, semplificata, povera, rudimentale…), nati in ambiti compositi per livelli intellettuali e provenienza sociale, rispondono in larga misura a una scelta morale, prima che a una decisione estetica, con un prevalente interesse per i contenuti, prima ancora che per i problemi della forma.

Questa natura particolare introduce quindi dati contraddittori. Ma tale condizione estetico-semantica corrisponde esattamente alla normalità di tutti i prodotti della grafica moderna destinata alla pubblicità e alla propaganda: del settore più moderno e dinamico, vale a dire, di questa versione (artigianale o industriale o elettronica) delle «stampe» artistiche dei giorni nostri. In questa sfera, l’inestricabile nodo che si crea tra contenuto e forma è più che mai evidente e tangibile. Anche qui, anzi proprio qui, è quasi impossibile distinguere esattamente, l’uno dall’altro, i due livelli (se non per arbitrio di analisi); così è altrettanto ozioso fermarsi a misurare quanto l’uno prevalga sull’altro. In effetti accade sempre che la grafica formalmente più debole trasporti messaggi meno efficaci; capita abbastanza spesso il contrario. Ma in generale si può affermare che non è l’altezza della tensione ideologica e morale a determinare automaticamente il livello altrettanto intenso e creativo della comunicazione ideo-visiva.

Credo che per giudicare correttamente i documenti grafici qui raccolti si debbano tener presenti queste considerazioni, non certo per fare un severo esame in termini formalistici di immagini che non venivano per lo più sfiorate da intenzionalità di questo tipo, ma piuttosto per non dimenticare che gli «artisti» della contestazione hanno dovuto continuamente cercare vie diverse dalle solite, e per necessità e per il gusto dell’originalità, ponendosi, da un lato, dentro il grande corso dell’invenzione artistica, per altro verso nel rischio continuo del fallimento proprio dello sperimentalismo formale. Se non possono essere trattati senza indulgenza debbono però essere considerati nella loro reale importanza e portata. Se fosse possibile proporre, magari sottovoce, un’espressione come «estetica della protesta», forse ci avvicineremmo alla dimensione entro la quale andrebbe commisurato ogni sforzo valutativo serio.

Credo poi, una volta preso atto della realtà visiva costituita dai manifesti, foglietti, comunicati, vignette, convocazioni, provocazioni o risposte, da tutta l’attrezzatura, insomma del dibattito diretto e indiretto (della discussione a finalità pratica, di quella ideologica e dell’ideologia della discussione), che non si possa in definitiva fare a meno di apprezzare qualche interna consonanza con fenomeni concomitanti che irrompono soprattutto negli Anni Settanta sulla scena dell’arte: qui intendo riferirmi all’Art Language ma soprattutto, per quanto riguarda l’Italia, all’attività dei gruppi raccolti intorno alla nozione «concettualistica» di Poesia Visiva. Rispetto a dette poetiche emerge un’affinità dovuta a diversi fattori: alla comune contestazione del mercato culturale, alla analoga insofferenza per il finito tecnico, all’aspirazione a condurre la scrittura ai livelli emotivi e di sospensione psicologica raggiunta solo con l’oralità pura, al tono (ispirato, o rude o ironico o sarcastico…) prossimo all’enfasi teatrale.

Naturalmente, questi elementi costitutivi vengono resi in termini di «impaginato», nel quale si compongono lo stato (e la scelta) di «povertà» e l’esigenza di invenzione. Nella «pagina» avviene la messa a punto degli elementi espressivi e tecnici, quali il ritmo, l’evidenza e la chiarezza del messaggio, compatibili con l’uso del ciclostile, questa elementarissima macchina da stampa dalla quale ricavare tutti i segnali alfabetici, iconografici e pittografici necessari per una comunicazione essenziale ma tutt’altro che semplice. Vista entro questa problematica, l’iconografia del Sessantotto qui raccolta perde l’asetticità del reperto, con la sua insidiosa connotazione di «fossile», per acquistare, al contrario, il valore di materiale vivo e appartenente per intero all’oggi, con una ricchezza di valori intellettuali e artistici vitalmente e drammaticamente ancora in piedi: non certo un punto d’arrivo collocabile in una storia passata, ma, pur con tutte le sue incertezze e debolezze (formali e ideologiche), un punto di partenza culturalmente produttivo.

© Tutti i diritti riservati – © All right reserved